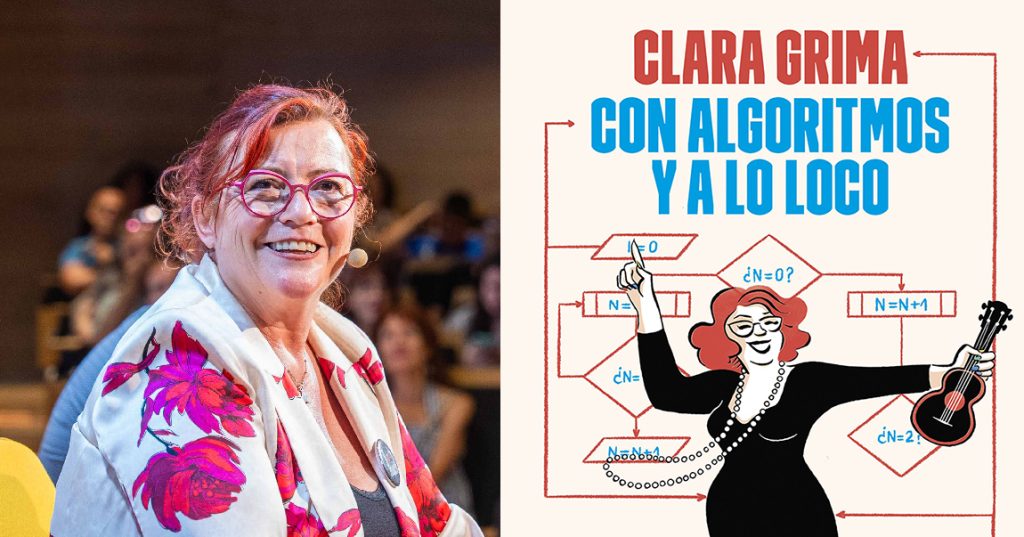

La revista Profesiones entrevista a Clara Grima, matemática y divulgadora de la ciencia, que recientemente ha publicado en Ariel su ensayo Con algoritmos y a lo loco, acompañado de las viñetas de la humorista gráfica Raquel Gu.

Entrevista realizada por Esther Plaza y Elisa McCausland.

PREGUNTA: Hay una estrecha relación entre matemáticas y algoritmo, pues las matemáticas proporcionan el marco teórico y los algoritmos ofrecen los métodos para aplicar ese conocimiento. ¿Es uno de los motivos que te han motivado a escribir este libro, además de los claramente divulgativos, uno de tus grandes caballos de batalla? ¿Es importante, también para las personas de a pie, entender los procesos para comprender los potenciales de la tecnología y sus impactos positivos y negativos?

RESPUESTA: Lo confieso, he usado los algoritmos como enganche, como cebo, como clickbait para hablar de la belleza de las matemáticas y acercar a la gente una materia que, por miedo o prejuicio, pudiera ser reacia. Se trata de un libro de matemáticas que viene a aplicar un poco de historia de los algoritmos y de cómo utilizamos los algoritmos en nuestro día a día, pues están presentes en un porcentaje muy importante de las cosas que hacemos.

Conste que mi campo de batalla es popularizar las matemáticas más que divulgarlas. Tenemos un problema no solo en este país, también en la Unión Europea, con la desafección de los infantes por las matemáticas, especialmente de las niñas. Ese miedo, esa ansiedad hacia esta materia la tienen desde antes de ir al colegio y suele proceder de la familia, de los entornos de Tik Tok, de todos aquellos ambientes donde se habla de las matemáticas como algo difícil y que está reservado tan solo para gente que es muy lista o muy aburrida, y nada más lejos de la realidad.

Resulta que, como están tan de moda los algoritmos, y todo el mundo habla de ellos a todas horas, decidí utilizarlos para mostrar lo bonitas y eficientes que son las matemáticas. Es muy importante que la gente de a pie las entienda, y no solo las matemáticas, sino todo en general, al nivel que puedan en función de sus conocimientos previos. Entender el funcionamiento de las cosas, y más concretamente, entender cómo funciona la tecnología, no solo nos hace perderle el miedo, desacralizarla, sino que conforme el mundo en el que vivimos se vaya tecnificando cada vez más, va a ser algo imprescindible.

P: Defiendes el algoritmo como algo que va más allá de una mera tecnología. ¿A qué te refieres con esta afirmación?

R. Pues sí, porque el algoritmo no es más que una lista de pasos ordenados y bien definidos, que nos lleva de forma inequívoca a resolver un problema. Esto, evidentemente, se ha utilizado siempre.

Lo primero que aprendemos en el colegio es un algoritmo para aprender a multiplicar, que son los pasos que hay que dar y el orden en el que hay que darlos, para resolver la multiplicación. Evidentemente también los algoritmos son los que nos ayudan con la tecnología, las instrucciones que leen las máquinas para para los distintos procesos tecnológicos, desde ubicarte en tu con tu teléfono y llevarte al banco más cercano, o hacer una foto y transmitirla. Pero también en la vida se manejan algoritmos. Todos tenemos métodos, unos pasos que seguimos, unos ciertos rituales que nos sirven para resolver problemas y tener un pensamiento algorítmico porque te permite entender cómo son los problemas y cómo pueden resolverse.

Si hablamos de cómo se analiza un algoritmo desde la perspectiva computacional, para informática, se analizan los pasos que hay que dar, pero también cuáles son las posibles soluciones. Esta misma lógica la aplico en mi día a día cuando estoy ante un problema que me produce ansiedad. Intento mirarlo con mis gafas matemáticas, plantear los pasos que voy a dar y los posibles resultados ¿Y esto para qué sirve? Muchas veces nos agobiamos con problemas que, cuando se plantean de manera algorítmica, se descubre que la peor solución no es tan mala como se podría pensar, y eso permite tranquilizarse y tomar distancia. Por eso digo que los algoritmos van más allá de la tecnología, porque algoritmizar y estructurar las posibles soluciones también nos puede ayudar a tener una vida más tranquila y sosegada.

Muchas veces nos agobiamos con problemas que, cuando se plantean de manera algorítmica, se descubre que la peor solución no es tan mala como se podría pensar, y eso permite tranquilizarse y tomar distancia.

P: Apelas en el subtítulo del mismo a que los algoritmos no son tan malos como parecen. ¿Ha contribuido la relación que tenemos con ellos a través de las redes sociales y la hiperconectividad para que tengan tan mala fama? ¿Qué opinión tienes sobre los conocidos como “algoritmos adictivos”?

R: Así es, los algoritmos han existido desde siempre. La propia agricultura, como se recoge en el libro, se puede considerar un algoritmo ya que no es más que una sucesión de pasos ordenados que nos llevan a conseguir un fin, en este caso, el alimento. Hemos estudiado algoritmos desde la primera clase de matemáticas donde se nos enseñó a sumar o multiplicar. Lo que no se nos había mostrado es la palabra algoritmo y, cuando la hemos aprendido, ha venido asociada a los algoritmos de recomendación en redes sociales o en plataformas que controlan el contenido que vamos consumiendo mientras nos hackean el cerebro y moldean nuestras ideologías. Persiguen, básicamente, mantenernos pegados a la pantalla. En el libro vengo a reivindicar que los algoritmos adictivos son perversos y nocivos, pero no todos son así. La mayoría vienen a mejorar nuestra vida y a resolver una infinidad de situaciones, tanto a nivel tecnológico o matemático como a nivel emocional.

P: En esta obra haces un recorrido por el desarrollo del algoritmo a lo largo de la historia, partiendo de su etimología. ¿Cómo de importante resulta para alguien que se dedica a la divulgación científica, investigar el origen de las operaciones y procesos matemáticos?

R: Para mí es muy importante. Evidentemente, cuando empecé hace quince años, mi propósito era enseñar un poco de matemáticas a todos los públicos. Fue motivado por mis hijos. Primero quería dedicarme a los niños, luego a los maestros y educadores, y más tarde, a todos los públicos. Pero he de decir que, en este proceso, la que más ha aprendido he sido yo. Mucho de lo que descubro cuando investigo queda plasmado en el libro, pero no todo, porque sino los libros serían casi infinitos. Ese conocimiento que adquiero me hace feliz simplemente porque atesorar conocimiento es una de las experiencias humanas más agradables. Aprender es la sensación humana que más satisfacción da al ser humano, y lo digo absolutamente en serio. Creo, incluso, que mi labor de docencia en la universidad también mejora con el hecho de la investigación y del proceso de preparar temas para la divulgación.

P: Somos conscientes de la sensibilidad genealógica, feminista, en toda tu obra divulgativa. Sin ir más lejos, destacas nombres como Ada Lovelace, Katherine Johnson, Dorothy J. Vaughn, Margaret Hamilton a la hora de citar a quienes han sido responsables de los diversos descubrimientos y trabajos relacionados con las matemáticas y su aproximación al algoritmo. ¿Nos sigue siendo difícil concebir la ciencia desde la labor colectiva? ¿Has notado avances en la manera de citar y visibilizar las contribuciones de las mujeres en ciencia y tecnología?

R: Cada vez somos más voces reivindicando que, para dedicarse a la ciencia, no hace falta ser ni Albert Einstein, Marie Curie o Carl Friedrich Gauss, uno de los protagonistas de mi libro y, posiblemente, una de las mejores mentes que ha habido en la historia de la humanidad. La ciencia es un trabajo colectivo y, como dice mi querido amigo, Enrique Fernández Borja, ya no se hace a hombros de gigantes, que decía Isaac Newton, sino sobre montañas de humanos.

Me preguntáis por los avances en la manera de visibilizar la contribución de la mujer en ciencia y tecnología y, aunque estamos bastante lejos de hacerlo bien, hemos mejorado muchísimo. Hay que tener en cuenta que venimos de un siglo XX en cuyos libros de historia de las matemáticas, en la década de los ochenta y los noventa, no aparecían mujeres. Nombres como Sophie Germain, Sofia Kovalevskaya o Emmy Noether, que son tres mentes matemáticas de las más brillantes de la historia, ni siquiera se las mencionaba. En ediciones posteriores de esos mismos libros de historia de las matemáticas ya se han incluido, así que algo vamos avanzando, pero todavía queda mucho recorrido. Nos faltan los libros de texto de los colegios, que poco a poco van mejorando. Lento pero seguro, como decía Gauss.

La ciencia es un trabajo colectivo y, como dice mi querido amigo, Enrique Fernández Borja, ya no se hace a hombros de gigantes, que decía Isaac Newton, sino sobre montañas de humanos.

P: Como sabes, Unión Profesional forma parte de la Alianza STEAM por el talento de niñas y adolescentes. Como profesora académica y mujer de ciencia, ¿qué factores crees que alejan especialmente a las niñas de llegar a ser ingenieras o matemáticas?

R: La respuesta es las matemáticas. ¿Por qué? Hace dos o tres semanas salió un estudio en Nature de un experimento hecho en Francia que ponía de manifiesto cómo las niñas, muy pronto, después de cuatro o cinco meses de estar escolarizadas, cambian su percepción sobre ellas mismas y su relación con las matemáticas. O sea, empiezan a pensar que son malas para las matemáticas. Los factores principales son factores culturales que les cierran las puertas de las matemáticas, de la ciencia y, por supuesto, de las ingenierías. Porque, tradicionalmente, las ingenierías también han sido unas profesiones muy masculinizadas, y las intuyen como profesiones que no están pensadas ni mucho menos para ellas.

P: ¿Cuánto han influido los algoritmos para mejorar nuestras vidas? ¿Cuánta relación han tenido y tienen con el ejercicio de profesiones como la ingeniería, la medicina, la biología o, por qué no, con la educación social?

R: Necesitaría una serie documental de muchos capítulos para contestar a esta pregunta porque los algoritmos están influyendo constantemente en mejorar nuestras vidas. Desde todo lo que podemos pensar que se hace con tecnología a todo lo que podemos pensar que se hace con ingeniería, siendo este último un ámbito estratégico pues, evidentemente, los ingenieros son maestros de los algoritmos y cualquier diseño se guía por esta lógica. Otras profesiones, como la médica, encuentran los algoritmos en todo aquello que tiene que ver con la imagen médica, con el tratamiento de señales y han mejorado el diagnóstico y el diseño de tratamientos. En el caso de la biología, los algoritmos de inteligencia artificial han conseguido desentrañar la estructura de las proteínas, que era algo que se creía que nunca se iba a conseguir porque era muy complicado. En la educación social, los algoritmos nos permiten analizar comportamientos de bullying o acoso. Hoy en día los algoritmos son fundamentales en casi cualquier profesión.

P: Háblanos del algoritmo FFT, al que defines como el más importante de la vida humana.

R: El algoritmo FFT, la Transformada Rápida de Fourier, es un algoritmo que nos permite calcular la transformada de Fourier de forma rápida. ¿Y qué significa la transformada de Fourier? Es una herramienta que le debemos a Joseph Fourier y a otros matemáticos. La idea original es del propio Fourier, un matemático francés que nos enseñó a tomar una señal muy complicada y descomponerla en trocitos muy pequeñitos que nos permiten analizarla, ver qué patrones se dan en la señal, reconocerla e interpretarla. ¿Qué ocurre? Los métodos para calcular la transformada de Fourier ya existían desde hace muchísimo tiempo, pero eran muy lentos.

Fue durante la Guerra Fría que se desarrolló la FFT, un algoritmo que nos permite hacer el cálculo de manera mucho más rápida Se lo debemos, desgraciadamente, a las pruebas nucleares bajo tierra que se llevaron a cabo en aquel periodo. Resulta que las señales producidas por las pruebas nucleares subterráneas se podían confundir con un terremoto, por lo que se desarrolló la transformada de Fourier para hacer los cálculos con más rapidez.

Para entender bien una señal sísmica, una resonancia médica, o simplemente para tener buena música en nuestros teléfonos, necesitamos del algoritmo FFT.

Si queremos definir la ética de los algoritmos, habrá que ponerse de acuerdo en cuál es la ética global, una tarea que no parece vaya a ser fácil.

P: Son muchas las voces que alertan de los sesgos con los que llegan a nuestras pantallas ciertas informaciones, fruto, en ocasiones, de la conformación humana de algoritmos… ¿Cómo se podría atajar este problema?

R: Evidentemente, este es uno de los problemas más graves que tienen los algoritmos. ¿Cómo se podría atajar este problema? Pues con más algoritmos, algoritmos de vigilancia que detecten si hay un sesgo. El problema está, en mi opinión, en decidir qué es un sesgo porque, si queremos definir la ética de los algoritmos, lo primero que habrá que ponerse de acuerdo es cuál es la ética global, que no parece que sea fácil. De hecho, hay mucha discusión sobre este tema, y que se dirime a partir del experimento La máquina moral, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que busca definir una ética global para programar un coche autónomo.

El coche autónomo va a ser una maravilla porque carece de fallos humanos, que es la principal causa de los accidentes de tráfico, pero plantea dilemas éticos: qué hacer en casos que se salgan de lo común. ¿Qué decisión debe tomar el coche autónomo ante un evento fortuito no calculado? Se trata de una cuestión importante y tenemos que hacerlo bien porque, por primera vez en la historia de la humanidad, tendremos en la calle máquinas que tendrán que decidir en fracciones muy pequeñas de segundo sobre vidas humanas.

Los primeros resultados que publicaron desde el MIT hace ya unos años dejaban claro la dificultad de definir una ética global por falta de quórum a la hora de considerar, por ejemplo, qué vida debía prevalecer si había que decidir entre un infante o un anciano. Pero es una cuestión que se habrá de abordar, al igual que los algoritmos de vigilancia, necesarios para controlar aquello que finalmente se defina como sesgo.

P: ¿Estamos preparados para el advenimiento de la llamada “singularidad tecnológica”?

R: No, ahora mismo no estamos preparados para la singularidad tecnológica y va a costar prepararnos, porque la singularidad tecnológica llegará. No soy experta en Inteligencia Artificial, pero quienes saben no tienen duda de que llegará cuando las máquinas tomen el control, que lo harán. La duda solo está en el cuándo. ¿Estaremos preparados para entonces? Solo sé que una sociedad que niegue el cambio climático o la esfericidad de la tierra lo tendrá difícil.