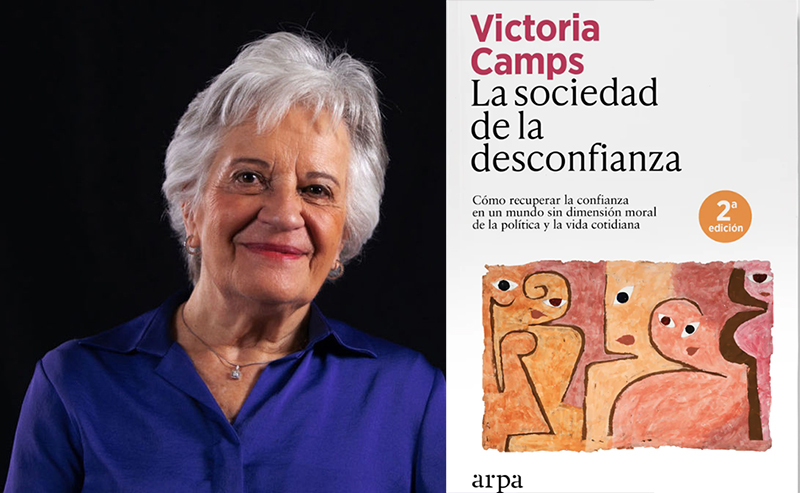

La revista Profesiones entrevista a Victoria Camps, filósofa y ensayista, que acaba de publicar en la editorial ARPA La sociedad de la desconfianza.

Entrevista de Elisa McCausland.

PREGUNTA: De Tiempo de cuidados, escrito en pandemia, a La sociedad de la desconfianza, que ahora llega a nuestras manos se percibe una evolución en el diagnóstico político y social. ¿Cómo consideras que ha evolucionado tu mirada filosófica?

RESPUESTA: Yo no diría que es una evolución negativa, pero si crítica. Durante la pandemia fuimos conscientes de nuestra interdependencia, que siempre está bastante limitada a lo que es el entorno más cercano de las personas, lo que me dio pie a reflexionar sobre los cuidados. La desconfianza, por su parte, estaba presente mucho antes de la pandemia; no obstante, la desconfianza a la que yo me refiero en el presente ensayo es una desconfianza ligada a la soledad del individuo con respecto de la vida política, las instituciones y las grandes corporaciones privadas que nos ofrecen servicios y no cumplen las expectativas con respecto a innovaciones como la inteligencia artificial, que ayuda y confunde al mismo tiempo, dificultando aún más la relación con las personas. Creo que la única confianza que se mantiene a día de hoy es la propia del núcleo familiar, la que tiene que ver con el entorno más cercano de familia y amistades, pero que, según cómo evolucione la sociedad, puede que también acabemos perdiendo.

P: Recoges en tu ensayo que es ahora cuando nos damos cuenta de que durante decenios nadie se ha tomado en serio algunos derechos fundamentales, como es el derecho a la vivienda. Tenemos detectadas las problemáticas pero falta acción, apuntas. ¿Cómo pasamos de los derechos a los hechos, clave para recuperar la confianza en la vida política y en las instituciones?

R: Los diagnósticos los conocemos muy bien cuando hacemos frente a problemas concretos, como puede ser la vivienda, pero, a su vez, nos encontramos ante un ecosistema polarizado que produce hastío, desgana y desafecto con respecto a la política. Para colmo, no sabemos si los medios de comunicación nos acaban de informar bien o mal porque solo se habla de las noticias falsas. Como decía, conocemos el diagnóstico, sabemos por qué ocurre lo que ocurre e incluso existen promesas de intentar resolverlo. Pero, lo que no vemos es que ese intento sea cierto; es decir, que las expectativas se cumplan y se vaya avanzando en la resolución de problemas colectivos como son las migraciones, el cambio climático, las desigualdades nuevas que han ido apareciendo, y que necesita de una reflexión más global. Hecha esa reflexión global, la actuación tiene que ser más local. Esa actuación es la que no constatamos, y lo que produce desconfianza.

P: Abordas en este texto las tensiones entre libertad e igualdad, y escribes sobre resignificar qué entendemos por libertad hoy desde una concepción positiva del término. A su vez, apelas al lector, a la sociedad, a que abrace la felicidad de ser responsable.

R: La idea de libertad que manejamos hoy está muy presente en todo el libro porque creo que es la raíz más profunda de la desconfianza. Se trata de una libertad que nos lleva a un individualismo excesivo, que es el que propicia la economía de consumo y que se aprende por ósmosis en la sociedad en que vivimos. Una libertad que, por una parte, impide que el individuo intente pensar por sí mismo porque se ve arrastrado por publicidad, propaganda e influencias que apenas percibe como negativas. Por otra parte, esta idea de la libertad solo busca a la hora de tomar decisiones el provecho personal, dejando a un lado la comunidad. Mi propuesta radica en ir un poco más allá de nosotros mismos y ver en qué medida podemos contribuir a la toma de decisiones para que todo mejore.

Porque muchas veces protestamos contra problemas como el mismo cambio climático o la migración, pero, ¿qué hacemos realmente como individuos para intentar mejorar la situación?. La libertad individual, que ha sido un progreso de la modernidad, ha creado un modelo de Estado del cual esperamos que resuelva todos nuestros problemas y que nos proteja de cuestiones que van más allá de sus funciones. Garantiza derechos básicos, como la salud, la educación o la seguridad social. Y, a su vez, le pedimos muchas más cosas pues pensamos que es él el que ha de solucionar muchos problemas colectivos, dejando a un lado el espíritu, la responsabilidad cívica. Se nos olvida que, como ciudadanos, también nos debemos a una serie de deberes, virtudes que debemos desplegar para que la sociedad funcione mejor.

P: Al buscar la raíz de la palabra confianza nos encontramos con su origen etimológico en el concepto de fe, que tiene una connotación religiosa, pero que tú propones trascender por medio de la ética.

R: Recordemos que las virtudes teologales son tres: fe, esperanza y caridad. La fe es la fe en Dios, es decir, en una providencia que genera confianza en la divinidad, no en las criaturas que han sido creadas por Dios. Esa fe ya no está presente en toda la sociedad pues vivimos en sociedades secularizadas, laicas, que deben confiar en sí mismas, es decir, deben tener fe en sí mismas como colectividad y a nivel individual para ir avanzando, lo que es mucho más complicado que creer en un ser trascendente que te va a resolver los problemas, si no es en esta vida, en la otra.

Le dedico un capítulo a la educación porque no se es muy consciente de esa necesidad de formar el carácter de las personas para que sean conscientes de que, si queremos mejorar el mundo, depende de cada uno de nosotros, así como de las organizaciones políticas y sociales que vayamos formando. Tenemos que ponerle voluntad nosotros. Es ahí donde reside la ética, porque formar el carácter de las personas es formar una personalidad moral, lo que los griegos entendían como adquirir una serie de virtudes, el llegar a ser virtuoso, que para ellos era la vía hacia la felicidad. Pero no la felicidad entendida como acumulación de riqueza o convertirse en una persona que triunfa en la vida, sino como una persona que tiene un plan de vida que no piensa en solitario, y en el que tiene en cuenta que forma parte de una sociedad.

P: Afirmas que «confiar es entregarse al otro», y aquí incluyes a la comunidad profesional, destacando que lo que destruye esa confianza son las malas prácticas. ¿Qué rol tienen, desde tu punto de vista, las organizaciones colegiales y sus herramientas de control profesional?

R: Las malas prácticas tienen que ver también con lo que decía antes sobre el diagnóstico de lo que no funciona. Somos conscientes de esas malas prácticas, desde luego. Creo que ha habido un gran avance en la conciencia profesional de que la ética debe estar presente en la vida profesional, y hay profesiones que lo han hecho mejor que otras. ¿Qué ocurre? Que normalmente las herramientas de control profesional, como los códigos deontológicos, señalan esas malas prácticas pero no las resuelven; al menos, no en la práctica. Si realmente se quiere llevar el código a los hechos, a la realidad, hay que evaluarlo constantemente, y eso es lo no se hace. Ahí encontramos otra expectativa que no se cumple.

P: ¿Dirías que es ahí donde radica la desconfianza en las organizaciones profesionales?

R: Si, sin duda. En ciertas organizaciones, sobre todo aquellas que deberían controlar y que, sin embargo, no se ocupan activamente de esta cuestión. Lo digo con conocimiento de causa, en parte debido a que, para la elaboración de códigos éticos y deontológicos, he tenido contacto con algunas de ellas. Es en estos procesos que me he dado cuenta de cómo, en la configuración del código de una profesión, se prima la defensa de la profesión más que el servicio que esa profesión puede hacer a la sociedad. Es decir, está defendiendo más sus propios derechos que los deberes, cuando los códigos éticos y deontológicos —o lo que es lo mismo, la ética—, de lo que principalmente habla es de deberes.

P: Dedicas otro capítulo a la vocación en las profesiones, donde encontramos reflexiones que prorrogan ideas ya esbozadas en Tiempo de cuidados y que enlazan con el sentido que le damos hoy a ese concepto que, como ocurre con la confianza, también está ligado a la fe.

R: La vocación es también un concepto que, en principio, es religioso, pero que se ha convertido en un concepto aplicado a la vocación profesional, sobre todo con respecto a aquellas profesiones que más claramente están haciendo un servicio a los demás, a la sociedad. La pregunta que yo me hago es hasta qué punto podemos seguir hablando de ese concepto originario de vocación cuando las especialidades más sacrificadas de una profesión apenas son escogidas. Porque, hablar de vocación y eliminar el sacrificio es bastante contradictorio. Entonces, ¿existe todavía la vocación profesional o lo que se piensa al elegir una forma de vida profesional es más el beneficio propio exclusivamente, con lo cual la idea de vocación está totalmente perdida?

P: Decías, además, que si todo falla a nivel colectivo es porque fallan las voluntades que gestionan las organizaciones, y lo achacas a una grave carencia en el compromiso con el bien común y a una sociedad que premia los vicios frente a las virtudes. Frente a esta situación, tu propuesta para romper con esas dinámicas son los círculos virtuosos.

R: La idea de los círculos virtuosos la tomo de dos premios Nobel, Daron Acemoğlu y James A. Robinson, que en sus obras abordan la necesidad de crear círculos virtuosos. Hay que entender que la ética es una cuestión de voluntad, de querer hacer las cosas bien. La voluntad de hacer el bien, decía Kant, es lo único bueno que hay en el mundo. Entonces, ¿cómo se forma esa voluntad de hacer el bien? Aristóteles dice que la voluntad, como el resto de las virtudes, no se adquiere como cualquier otro conocimiento; es una cuestión de práctica que se adquiere a través de la mímesis de aquellos que hacen las cosas bien. Es decir, se adquiere a través del ejemplo.

Si en el momento de una catástrofe, como los incendios de este verano, sabemos de las consecuencias del cambio climático, tenemos un diagnóstico, pero no se toman medidas, podemos deducir que, por parte de los de los gobiernos de todos los niveles —locales, autonómicos y nacionales—, no hubo ninguna voluntad de desarrollar un sistema preventivo básico para que no ocurriera lo que sucedió. Crear círculos virtuosos supone dar ejemplo a partir de una serie de deberes tan asumidos que no se te ocurre hacerlo de otra forma. Si los gobiernos no se llaman por teléfono cuando ocurre una catástrofe, si no entienden como un hábito coordinarse para ver qué hacer entre todos, estaremos abocados al desastre.

P: En la presente situación de desconfianza, siguiendo la lógica de los círculos virtuosos, ¿qué análisis haces del rol de las profesiones en nuestra sociedad?

R: Como comentábamos, las preguntas que la comunidad profesional suele hacerse a la hora de valorar su labor suelen tener más en cuenta los beneficios que puedan repercutir en su empresa que los servicios que pueda ofrecer a la sociedad. Por eso mismo, creo acuciante que las profesiones, dada su vocación de servicio, reflexionen en qué medida su labor contribuye al mejoramiento de la sociedad.

P: Citas a Eleanor Roosevelt que, a los diez años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirmó que, «sin una acción ciudadana concertada para hacer estos derechos cerca de casa, en vano buscaremos el progreso a mayor escala».

R: Como ya he comentado, en la educación está la clave del cambio, empezando por la familia; considero que todas las personas adultas tienen una obligación de ejemplaridad en lo que hacen en su día a día. Por eso me parece muy interesante esa cita de Eleanor Roosevelt, siendo muy significativo que sea la cita de una mujer, que es quien tradicionalmente ha estado más en contacto con las cosas pequeñas del día a día, al menos hasta el momento. Porque es en el día a día donde te das cuenta de que fallan muchas cosas y que, a veces, lo que se predica con grandes manifestaciones es muy hipócrita con respecto al comportamiento cotidiano, que no recoge esos mismos valores que se defienden cuando se abandera una gran causa.

P: La ética del día a día es la ética del cuidado, tradicionalmente asignada a las mujeres. ¿Consideras que esta, como otras cuestiones de género, han cambiado lo suficiente en lo que llevamos de siglo XXI?

R: Si, creo que ha habido una transformación, con sus más y sus menos. Cuando yo escribí El siglo de las mujeres a finales de los ochenta apuntaba tres cuestiones fundamentales en materia de igualdad. Una era la violencia de género, que no ha cambiado casi nada a pesar de todo lo que se está haciendo para que el machismo desaparezca. Otra era la paridad en los puestos de responsabilidad y demás espacios de toma de decisiones, que está cambiando bastante, pero ha costado un poco más. Y el otro es el reparto del trabajo en la vida familiar, que también está costando, pero creo que ha cambiado mucho. O sea, no hay una diferencia abismal entre mi generación y la de mis hijos, pero ha habido un progreso importante hasta el punto de que ahora se plantea en términos de corresponsabilidad.

P: En línea con el giro ético que planteas en este ensayo, ¿cuál sería la filosofía de vida compartida que hemos de imaginar para proyectar un futuro mejor?

R: Me cuesta mucho pensar cómo puede ser el futuro para que sea más ilusionante porque vivimos un presente en el que estamos más en lo negativo y no pensamos en la posibilidad.

Mi apuesta reside en el pensamiento crítico: ¿qué debemos hacer si queremos ser ilustrados? Pensar por nosotros mismos, plantearnos qué queremos ser de verdad, qué queremos hacer para tener un plan de vida a partir del cual, cuando nos toque irnos de este mundo, podamos sentirnos satisfechos ¿De qué? De que hemos hecho cosas que valían la pena.

Me gusta apelar a la esperanza porque se alimenta de una cierta voluntad de poder, que no del poder. Saber que podemos hacer cosas para cambiar el mundo, esa es la voluntad de poder que los movimientos sociales y políticos de hace una década quisieron instalar y no lo han conseguido, pero yo creo que sí, que hemos de estimularla. Ahí radica el mañana.