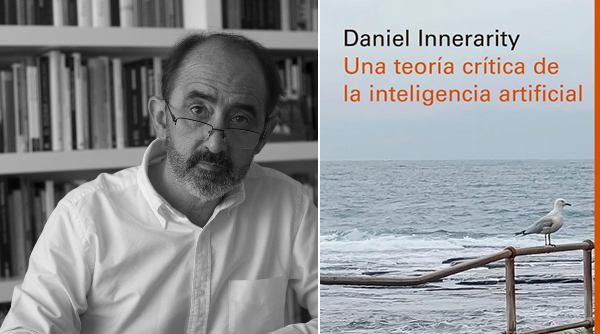

La revista Profesiones entrevista a Daniel Innerarity, filósofo y ensayista, que acaba de publicar en Galaxia Gutenberg Una teoría crítica de la inteligencia artificial, III Premio Eugenio Trías de Ensayo.

Entrevista de Elisa McCausland.

PREGUNTA: La inteligencia artificial es un tema complejo, en permanente evolución. ¿Cómo te enfrentas al reto de investigar y, sobre todo, al reto de publicar un ensayo sobre una materia en constante cambio?

RESPUESTA: Creo que los proyectos de investigación pocas veces son intencionales. Los itinerarios de investigación son, por norma general, retrospectivos. Tú miras hacia atrás y dices «hay una cierta coherencia en lo que he hecho». Yo no es que hace treinta años me planteara «quiero estudiar la relación entre complejidad y democracia política», sino que la vida misma me fue llevando de un sitio a otro y al final esto se fue trenzando. Y realmente ahora reconozco, mirando hacia atrás, que lo que a mí me interesaba era, después de haber constatado que nuestros conceptos y nuestras prácticas políticas eran insuficientemente sofisticadas para una realidad social que se había vuelto más compleja, estudiar este tema, lo que derivó en un libro genérico que era La transformación de la política (Península, 2002), que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo y que era un poco seminal. A partir de ahí ya empecé a estudiar aspectos concretos de la complejidad, de su relación con la política, la complejidad del tiempo, el espacio, el conocimiento…, la complejidad de la construcción europea. Luego hice el libro que era, hasta este, mi libro más importante, Una teoría de la democracia compleja (Galaxia Gutenberg, 2020). Pero yo ya intuía que me estaba dejando fuera todo el aspecto de la tecnología, que estaba adquiriendo cada vez más importancia.

Iba leyendo cosas, tomando notas, escribiendo algún pequeño artículo sobre el tema, pero cuando acabo ya esta etapa me centro a fondo en la cuestión que más está generando un desfase incómodo entre complejidad y democracia, que es la presencia de la tecnología. Escribí el primer tercio, que era una filosofía política de la inteligencia artificial. Una vez lo había hecho, me pareció que para profundizar un poco más y romper alguna frontera, tenía que explicar una cuestión anterior, que era la naturaleza de esta tecnología y su relación con los humanos, y otras cuestiones más técnicas, como la analítica predictiva en relación con nuestro comportamiento futuro o la transparencia en relación con nuestras prácticas de conocimiento de la complejidad tecnológica. Escribí esta segunda parte y apareció un tercer problema, responder a la pregunta de qué es la inteligencia. Con lo cual el resultado es un libro cangrejo del que estoy bastante contento. No creo que vuelva a escribir un libro tan extenso como éste, pero la extensión me ha venido dada precisamente por este itinerario tan marcha atrás, tan de de minero que busca un fundamento.

P: Como bien apuntas en tus libros, no se puede abordar la complejidad sin tener en cuenta la multiplicidad de disciplinas y la diversidad de puntos de vista. Como titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Universitario Europeo de Florencia, ¿qué puedes trasladarnos sobre tu proceso creativo en relación con el desarrollo y concreción del pensamiento?

R: Soy un fanático de la diversidad, como bien sabes. Estoy convencido de que las cosas interesantes en la vida uno las aprende de los adversarios, de los contrarios, de los distintos. Generalmente, los de la propia camarilla nos entendemos con mucha rapidez, pero no nos ofrecemos unos a otros ideas, perspectivas sobre la realidad que poder contrastar fuertemente. Los nuestros no nos hacen temblar, ni nos hacen cuestionarnos las cosas desde las esencias. Creo que hemos de abandonar, o por lo menos no estar demasiado, en esos nichos de conformidad de jerga compartida, y buscar el trato con otros.

Este libro tiene muchas horas de lectura, incluso de conversación expresa con el mundo de la tecnología, pero también con el mundo del derecho, de la geopolítica, con activistas. Cuando puse en marcha la Cátedra —que desde el nombre ya indica nuestro interés por discursos heterogéneos—, quise que estuviéramos representantes de distintas profesiones y he conseguido crear, con un equipo bastante bueno, un espacio que es todo lo contrario a una cámara de eco.

Vivimos en una civilización muy visual, donde si las cosas no nos las presentan a partir de una metáfora, en una imagen, no las entendemos.

P: La inteligencia artificial lleva tiempo desarrollándose en entornos como el económico, jurídico o sanitario, pero solo cuando ha afectado de manera pragmática y evidente a la ciudadanía en su día a día ha permeado en el debate público, sobre todo en lo referido a la creación de imágenes e imaginarios a partir de IAs generativas. ¿A qué crees que es debido?

R: No lo había pensado, gracias por la sugerencia. Es un tema muy interesante, para darle vueltas. Se me ocurre así, a bote pronto, que vivimos en una civilización muy visual, donde si las cosas no nos las presentan a partir de una metáfora, en una imagen, no las entendemos. Para que nos tomáramos en serio la amenaza del virus, el presidente del Gobierno tuvo que hacerse acompañar por unos militares. Ese día todos nos asustamos. Sabemos que el miedo se transmite visualmente mucho más que con narrativas. Vivimos en una sociedad que solo entiende las cosas cuando están dramatizadas, y la dramatización es mucho más fuerte con imágenes que con discursos. Pero estoy improvisando una respuesta al hilo de lo que me has preguntado y que no había pensado hasta ahora. Habrá que darle más vueltas.

P: Una idea que también ha calado en la sociedad es que la Inteligencia Artificial se dedique a aquello que no es importante y que nosotros enfoquemos nuestro tiempo y energía en pensar. Pero, esos procesos de los que supuestamente nos libera la máquina, ¿no son también parte del pensamiento y la creatividad?

R: Habrás leído el libro de Richard Sennet sobre la figura del artesano, que recupera la idea de que el trabajo automático manual mecánico, que aparentemente tiene poco valor añadido, puede ser un núcleo de creatividad muy importante. Creo que, en cierta medida, en el libro caigo en la misma tentación de distinguir trabajos creativos de trabajos no creativos, para dedicarme más a los segundos, y es una estrategia útil. Pero hay que reconocer siempre que en la manualidad de aparente poco valor añadido puede haber elementos de genialidad y en la aparente genialidad puede haber una gran impostación y una gran frivolidad. Se trata de una demarcación del territorio un poco arbitraria.

P: Siguiendo la lógica de los procesos de automatización de ciertas tareas, cabe preguntarse qué hay de humano en la máquina, y viceversa.

R: Hasta el siglo XIX, la modernidad fue una apoteosis de la autodeterminación: el yo debe poder acompañar todas mis representaciones, decía Kant en una frase que hizo época. Lo que descubrimos con todas las filosofías de la sospecha es que detrás del yo estaba la libido, el condicionamiento económico, las pasiones; y no digamos ya cuando en el siglo XX empezamos a descubrir las estructuras de dominación, etcétera. Entonces, lo que se produjo en los siglos XIX y XX es un redescubrimiento del valor positivo o negativo, dependiendo de la filosofía que uno estuviera practicando, de los elementos de libertad y automatización. Y seguramente ahora mismo, una aproximación correcta a este tema —yo en parte lo he intentado en este libro, no sé si lo he conseguido— es que sin las rutinas no se puede entender al ser humano, al igual que tampoco podemos entender la inteligencia artificial sin dotarla de una cierta agencia. Si matizamos lo uno y lo otro, igual podemos encontrar un espacio de colaboración más correspondiente con la verdadera realidad de las cosas, que la idea de que los humanos somos seres libres y autónomos y las máquinas son dependientes. Eso valdría para otras épocas y para otro tipo de tecnología. A lo mejor Thomas Jefferson organizando la democracia americana con los principios de la física que había estudiado y con aquella idea genial de los checks and balances estaba pensando en humanos que hacen lo que quieren y máquinas que hacen lo que nosotros les decimos, pero ese ya no es nuestro mundo.

Uno de los principales problemas que tenemos hoy es cómo concebimos unas prácticas de control adecuadas a la tecnología que tenemos que controlar. Es evidente que estamos pensando el control sobre los procesos de una manera muy mecánica, jerárquica y autoritaria.

P: Tu apuesta filosófica por la hibridación es muy interesante, no sé si decir utópica dado el momento de incertidumbre política y económica global en el que nos encontramos, pero que desde luego tiene en el control uno de sus grandes retos.

R: Sin duda, uno de los principales problemas que tenemos hoy es cómo concebimos unas prácticas de control adecuadas a la tecnología que tenemos que controlar. Es evidente que estamos pensando el control sobre los procesos de una manera muy mecánica, jerárquica y autoritaria. Es una fórmula que no ha funcionado sobre los mercados, no va a funcionar sobre la tecnología y tampoco lo va a hacer sobre la sociedad. Sí uno quiere cambiar una sociedad —por ejemplo, desde la política—, tiene que tomar en consideración con la máxima seriedad las resistencias que esa sociedad ofrece al cambio. Repito, si uno la quiere cambiar; si no la quieres cambiar, no tomes esas resistencias en serio, fracasarás y todo seguirá como hasta ahora. ¿Qué es lo que nos pasa? En buena medida, aquellos que se dicen transformadores, suelen serlo en el sentido de que declaran que no se van a tomar en serio la resistencia de la sociedad a su intención de transformarla. En relación con la tecnología de la IA, nos va a ocurrir algo de este estilo. Se trata de un conjunto de tecnologías que tiene una vida propia, una cierta agencia, y requerirá que pensemos una idea, un concepto y una praxis de control diferente de la que nos ha sido útil para la mecánica. Desde mi punto de vista, la única estrategia razonable que se me ocurre en este momento es la de establecer una recursividad positiva. En el caso de los sesgos, por ejemplo, permitir que las máquinas corrijan los de los humanos humanos y nosotros los de las máquinas.

P: Coincides con Josep M. Català Domènech y Jorge Caballero Ramos, autores de La Imaginación Artificial (Cátedra, 2025), en preguntarse sobre la creatividad y los procesos en tiempos de Inteligencia Artificial generativa. Uno de sus hallazgos radica en el hecho de que, de un mismo prompt, nunca surge la misma imagen.

R: Tenemos una idea muy estática de lo que es un algoritmo. Un algoritmo es una propuesta que entra en el mundo y que debe su performatividad a la interacción con otros agentes. Por eso los diseñadores de algoritmos son los primeros que ignoran el resultado final de su propuesta. Por eso hay algo que hace de este mundo un espacio mucho más democrático que, por decirlo con una metáfora, el mundo del decreto ley. Te pongo un ejemplo: Los algoritmos de los sistemas de traducción, al inicio, eran muy pobres. Gracias a que nosotros trabajamos para las empresas tipo DeepL Translate sin ser pagados. —es decir, cada vez que aceptamos o rechazamos o seleccionamos un sinónimo— lo que ha conseguido es un sistema muy preciso y, al mismo tiempo, con una lógica de comunidad democrática. Porque no es solo suyo, también es nuestro.

Hay algo que me fascina de toda esta dinámica y es el aspecto plebeyo de las tecnologías, que combinan tanto el autoritarismo que pone de manifiesto la figura de Elon Musk, como la idea de los bienes comunes, provenientes de comunidades de aprendizaje y de colaboración gratuita, que lo hace atractivo también desde el punto de vista democrático frente a esa idea que tenemos un poco simplona de que detrás de todo esto no hay más que autoridad sin argumentos.

Es verdad que están las estructuras de aquellos que son los dueños de plataformas, y que viven de ecosistemas de colaboración. Ahora mismo vivimos en un tipo de capitalismo muy poco comprensible, por lo que muchos de nuestros derechos no los podemos defender como derechos subjetivos, sino entrando en una lógica de bienes comunes.

P: Insistes en que, para que haya una democracia plena y, por lo tanto, sea legítimo el uso de la Inteligencia Artificial, esta ha de tener que ser explicada y explicable. ¿Qué ecosistema tendría que darse para que eso fuera posible?

R: Estamos poniendo demasiado peso sobre los individuos con esa lógica del consentimiento informado, la propiedad de los datos, aceptar o rechazar los cookies… es una sobrecarga en las espaldas de las personas, cuya capacidad de saber a qué nos estamos comprometiendo, qué estamos aceptando, es muy desigual. Se trata de una lógica de los individuos soberanos que da poco de sí. Frente a eso, lo que propongo en el libro es que generemos un ecosistema de auditorías confiables que solo funcionarán si logramos establecer sistemas de confianza. Decía Nicolás Guzmán —uno de mis maestros inconfesables por ser un adversario radical de la teoría crítica, pero al que he prestado siempre mucha atención—, que la confianza es la gran reductora de la complejidad. Si estamos en entornos de complejidad, vale mucho más que establezcamos procedimientos de confianza —confianza revocable, sofisticada, no ingenua ni entregada a otros que van a ser los que realmente establezcan criterios de legitimidad— que descarguen a los individuos. Si todo esto lo planteamos como una relación entre individuos aislados y plataformas, abrazamos el sueño húmedo del neoliberalismo, que radica en que nos mantengamos en un esquema del mundo desintermediado.

El campo de batalla en el que nos encontramos hoy en día es el de una extrema derecha tremendamente futurista y una izquierda reguladora con una narrativa de mantenimiento del statu quo, de que esto no empeore. Me parece muy poco insatisfactorio en uno y otro caso. En el primero, porque nos aboca a un aceleracionismo y a un tecnosolucionismo que debe su rapidez a ahorrarse tiempo a costa de los derechos de las personas y de la sostenibilidad del planeta. Un tecnofeudalismo a combatir, que nos ha llegado a convencer de que el Estado es la burocracia y que la regulación es sinónimo de impedimento de la creatividad. La izquierda, por su parte, parece incapaz de comprender lo nuevo, de conectar con el futuro, y de satisfacer, entre otros, los derechos del mundo sindical, que exigen unas mejores condiciones de trabajo, pero que en muchas ocasiones parecen estar formuladas a costa de las generaciones futuras.